マンボウの豆知識が気になるあなたへ――不思議な生態の真実

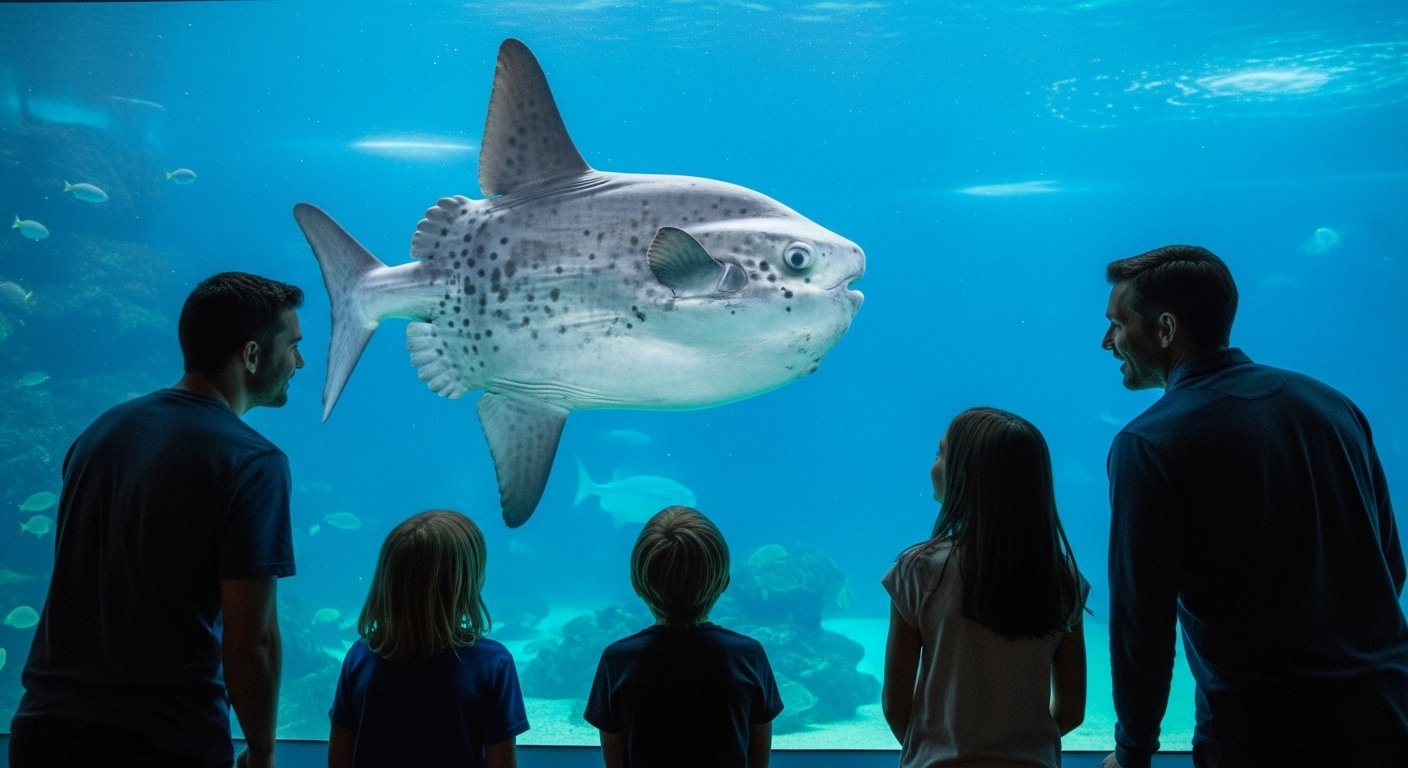

SNSで「マンボウはすぐ死ぬ」という話を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。実際のところ、マンボウに関する情報には都市伝説的な噂も多く、本当の生態を知る機会は意外と少ないものです。水族館で見たあの独特な姿からは想像もつかないような、驚きの習性や特徴が隠されています。この記事では、会話のネタにもなる興味深いマンボウの豆知識をご紹介し、あなたの海洋生物への理解をさらに深めるお手伝いをいたします。

「マンボウはすぐ死ぬ」――SNSで話題の噂の真相

インターネット上で広まった「マンボウの死因ランキング」や「マンボウが些細なことで死ぬ」という話は、実はデマであることが専門家によって明らかにされています。これらの死因デマは面白いエピソードとして拡散されましたが、実際のマンボウは想像以上にたくましい生き物なのです。野生のマンボウの寿命は約20年から100年以上とも推定されており、深海から表層まで幅広い海域で生活できる適応力を持っています。ストレスに弱いという話も誇張されたもので、実際の飼育現場では適切な環境を整えれば長期間の飼育も可能です。

マンボウが弱い理由として挙げられることが多い寄生虫の問題も、実は多くの海洋生物に共通する自然現象です。マンボウの性格は比較的温厚で、他の魚類との共存も上手にこなします。水族館での飼育記録を見ると、環境に慣れたマンボウは安定した生活を送っており、「すぐ死ぬ」という噂とは正反対の実態が浮かび上がります。これらの誤解が生まれた背景には、マンボウの独特な外見や行動が人々の想像力を刺激したことが関係していると考えられています。

水族館で見たあの姿――マンボウの不思議なところ

マンボウの最も驚くべき特徴の一つは、その成長過程にあります。生まれたばかりのマンボウはわずか2.5ミリメートルほどの大きさですが、成魚になると体長3メートル、体重2トンを超える個体も存在します。これは魚類の中でも最大級の成長率を誇り、約6000万倍にまで大きくなる計算です。また、マンボウは海面近くで横たわるように泳ぐ「日光浴」の習性があり、この行動は体温調節や寄生虫の除去に役立っていると考えられています。ダイビング中にこの姿を目撃した人も多く、まさにマンボウならではの光景といえるでしょう。

さらに興味深いのは、マンボウが時折見せるジャンプ行動です。あの大きな体で海面から跳び上がる姿は圧巻で、その理由は寄生虫を振り落とすためや、求愛行動の一環と推測されています。マンボウの英語名「Ocean Sunfish」は、太陽のように丸い体型と日光浴の習性から名付けられました。これらの生態は長年の研究によって明らかになってきたもので、マンボウが単なる「変わった魚」ではなく、独自の進化を遂げた高度に適応した生き物であることを示しています。

この記事で手に入る、会話のネタになる雑学

マンボウに関する面白い雑学として、まず挙げられるのは産卵数の多さです。マンボウは一度に約3億個もの卵を産むことができ、これは脊椎動物の中で最多記録となっています。しかし、成魚まで生き残るのはほんのわずかで、自然界の厳しい生存競争を物語っています。また、マンボウの骨格は他の魚類と大きく異なり、軟骨が多く含まれているため、独特のふわふわとした泳ぎ方を可能にしています。食事についても興味深く、主にクラゲや小魚を食べますが、その小さな口で効率よく餌を捕獲する技術は見事なものです。

以下の表では、マンボウの基本的な生態データをまとめています。

| 項目 | データ |

|---|---|

| 最大体長 | 約3.3メートル |

| 最大体重 | 約2.3トン |

| 産卵数 | 約3億個 |

| 推定寿命 | 20~100年以上 |

| 生息深度 | 表層~600メートル |

マンボウの名前の由来も興味深い豆知識の一つです。「マンボウ」という名前は、その丸い体型が満月(まんげつ)に似ていることから「満月魚(まんげつうお)」と呼ばれ、それが変化して「マンボウ」になったという説が有力です。世界各地でマンボウは様々な名前で呼ばれており、それぞれの文化でユニークな解釈がなされています。これらの情報は友人との会話や職場での雑談で活用でき、海洋生物への関心を共有するきっかけとしても最適な話題となるでしょう。

マンボウが「最弱伝説」で誤解される理由

インターネット上で広まったマンボウの「死因ランキング」や面白い死因の話を見たことはありませんか。「ストレスで死ぬ」「ジャンプの着水で死ぬ」といった情報が雑学として語られていますが、実はこれらの多くはデマや誇張された情報なのです。マンボウの真実を知ることで、海洋生物に関する正しい豆知識を身につけることができ、友人との会話でも信頼性の高い話題を提供できるでしょう。

死因ランキングがネットで広がった背景

マンボウの死因ランキングが広まった背景には、2000年代初期のインターネット掲示板文化があります。当時、面白い生き物の話題として「マンボウは些細なことで死ぬ弱い魚」という情報が投稿され、それが次第に具体的な死因リストとして発展していきました。水族館での飼育が困難な理由や、野生での生態が詳しく知られていなかったことも、こうした憶測を生む土壌となったのです。

実際には、マンボウは体長3メートル、体重2トンにも成長する大型の海洋生物で、深海から表層まで幅広い環境で生活しています。水族館の職員によれば、マンボウの飼育が困難な理由は「弱いから」ではなく、その巨大なサイズと特殊な食性、そして寄生虫の問題が主な要因だということです。こうした正確な情報が一般に広まらなかったことが、デマが定着する原因となったのです。

「ストレスで死ぬ」「ジャンプで死ぬ」は本当?

マンボウの死因として有名な「ストレスで死ぬ」という話は、部分的に事実を含んでいますが大きく誇張されています。確かにマンボウはストレスに敏感な性格を持ち、急激な環境変化や騒音によって体調を崩すことがあります。しかし、これは多くの魚類に共通する特徴であり、マンボウだけが特別に弱いわけではありません。野生のマンボウの寿命は推定20年以上とされており、厳しい海洋環境で長期間生存している事実がその強さを物語っています。

「ジャンプの着水で死ぬ」という話についても、科学的根拠は乏しいのが現状です。マンボウは実際に海面からジャンプする行動を見せますが、これは寄生虫を落とすためや体温調節のための自然な行動とされています。ダイビング中にマンボウを観察した記録では、健康な個体が何度もジャンプを繰り返す様子が確認されており、この行動自体が死因になる可能性は極めて低いと考えられています。

デマを信じる前に知っておきたいこと

マンボウに関するデマが広がる理由の一つは、その独特な外見と生態にあります。平たい体型と大きな目、のんびりとした泳ぎ方から「弱そう」という印象を持たれがちですが、実際のマンボウは外洋の厳しい環境で生き抜く適応能力を持った生物です。正確な生態情報を得るためには、水族館の公式サイトや海洋生物学の研究成果を参考にすることが重要で、単なるネット上の面白い話だけを鵜呑みにしないよう注意が必要です。

信頼できる情報源を見分けるポイントとして、具体的な研究データや観察記録が示されているか、専門機関や研究者による監修があるかを確認することが挙げられます。マンボウの真実を知ることで、海洋生物への理解が深まり、より質の高い豆知識を友人や同僚と共有できるようになるでしょう。正しい情報に基づいた雑学こそが、本当に価値のある知識として長く記憶に残るものなのです。

なぜ「弱い」と思われるのか?生態から読み解く真実

インターネット上でマンボウの死因ランキングや面白い死因の情報を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。「ストレスで死ぬ」「寄生虫で死ぬ」といったマンボウ雑学が広まり、多くの人がマンボウを弱い生き物だと思い込んでいます。しかし、実際のマンボウの生態を詳しく調べてみると、これらの死因の多くはデマであり、マンボウは想像以上にたくましい生き物だということが分かります。

深海と水面を行き来する、本当の姿

マンボウが弱い理由として「ストレスに弱い」という情報がよく挙げられますが、実際のマンボウの行動パターンを見ると全く違った姿が浮かび上がります。マンボウは水深200メートルから800メートルの深海まで潜ることができ、水温の変化や水圧の変化に対して驚くべき適応能力を持っています。水族館での飼育記録によると、マンボウは環境の変化に対してむしろ柔軟に対応する性格を持っており、適切な環境が整えば長期間の飼育も可能な生き物です。

実際のマンボウの性格は、非常に好奇心旺盛で活動的です。ダイビング中にマンボウに遭遇した人の証言によると、マンボウは人間に対して興味を示し、近づいてくることも珍しくありません。また、マンボウは海面でジャンプする行動も確認されており、これは体についた寄生虫を落とすための積極的な行動だと考えられています。このような行動は、決して弱い生き物ではなく、環境に適応するための知恵を持った生き物であることを示しています。英語でマンボウは「Ocean Sunfish」と呼ばれ、太陽の光を浴びるように海面に浮かぶ習性からこの名前がつけられました。

寄生虫だらけでも生きられる驚異の生存戦略

マンボウの寿命に関する研究では、野生のマンボウは20年以上生きることが確認されています。「寄生虫で死ぬ」という死因が面白おかしく語られることがありますが、実際にはマンボウは40種類以上の寄生虫と共生しながら生活している驚異的な生き物です。この共生関係は、マンボウが長い進化の過程で獲得した生存戦略の一つであり、寄生虫がいることでかえって他の病気から身を守っている可能性も指摘されています。水族館の飼育記録を見ると、寄生虫を完全に除去されたマンボウよりも、適度な寄生虫がいるマンボウの方が健康状態が良好な場合もあることが分かっています。

マンボウの生存戦略で最も注目すべきは、その繁殖能力です。成体のマンボウは一度に約3億個の卵を産むことができ、これは魚類の中でも最大級の産卵数です。この圧倒的な繁殖力こそが、マンボウが種として生き残ってきた理由の一つです。また、マンボウの幼魚は成魚とは全く異なる姿をしており、トゲトゲした外見で天敵から身を守る工夫も備えています。これらの事実を知ると、マンボウが単純に弱い生き物ではなく、独特な進化戦略を持つ生き物であることが理解できます。

水族館で観察して気づいた、意外な強さ

葛西臨海水族園でマンボウの飼育展示を見学した際、飼育員の方から興味深い話を聞くことができました。その飼育員によると、マンボウは見た目に反して非常に学習能力が高く、餌の時間を覚えて特定の場所で待機する行動を見せるということでした。また、水槽の清掃作業中も、作業員の動きに合わせて適切な距離を保つなど、周囲の状況を的確に判断する能力を持っています。これらの行動は、マンボウが単純に「ストレスで死ぬ」ような弱い生き物ではないことを物語っています。

現在でも多くの水族館でマンボウの飼育が続けられており、飼育技術の向上により長期飼育の成功例も増えています。マンボウの死亡原因として挙げられる「水槽にぶつかって死ぬ」「ストレスで死ぬ」といった情報の多くは、初期の飼育技術が未熟だった時代の事例が誇張されて伝わったものです。実際には、適切な水槽設計と飼育環境が整えば、マンボウは数年間にわたって健康に生活できることが証明されています。マンボウに関する正しい情報を知ることで、この不思議な生き物への理解がより深まり、海洋生物の多様性の素晴らしさを実感できるのではないでしょうか。

正しく知るための3つのポイント

マンボウは海洋生物の中でも特に個性的な魚として知られていますが、実は多くの誤解や間違った情報が広まっているのも事実です。マンボウの死因に関するデマや、性格についての憶測など、雑学として語られる内容の中には根拠のない話も少なくありません。正しい知識を身につけることで、友人や同僚との会話でも信頼性の高い豆知識を披露できるようになります。

名前の由来と英語での呼び方

マンボウという名前は、その独特な体型から生まれた興味深い由来を持っています。一般的には「満月のような丸い形」を意味する説が有力とされており、横から見た時の円盤状のシルエットが月を連想させることから「満月魚(まんぼう)」と呼ばれるようになったと考えられています。また、別の説では泳ぎ方が舞踊の「万歳」に似ていることから「万宝魚」という字があてられたという記録も残されています。水族館でマンボウを観察する際は、この丸みを帯びた体型の美しさに注目してみてください。

英語でマンボウは「Ocean Sunfish(オーシャン・サンフィッシュ)」と呼ばれ、直訳すると「海の太陽魚」という意味になります。これは海面近くで横になって日光浴をする習性があることに由来しており、まさに海の太陽のような存在として認識されています。学名は「Mola mola(モラ・モラ)」で、ラテン語で「石臼」を意味する言葉が使われています。ダイビングでマンボウを見かけた時も、まさに太陽の光を浴びながらゆったりと泳ぐ姿が印象的です。英会話でマンボウについて話す機会があれば、この「Ocean Sunfish」という呼び方を使うと相手により正確に伝わるでしょう。

独特な泳ぎ方と体の構造

マンボウが「曲がれない」という話は、実は正確ではありません。確かにマンボウの泳ぎ方は他の魚類とは大きく異なりますが、これは体の構造に理由があります。マンボウには通常の魚のような尾びれがなく、代わりに「舵びれ」と呼ばれる独特な部位を持っています。そのため急激な方向転換は苦手ですが、背びれと臀びれを巧みに使って推進力を得ており、実際には緩やかなカーブを描きながら泳ぐことができます。この泳ぎ方を観察すると、まるで水中を漂うように見えますが、実は計算された効率的な移動方法なのです。

マンボウの独特な泳法は、深海から海面まで幅広い水深を移動する生活スタイルに適応した結果です。垂直方向への移動を得意とし、餌となる寄生虫を除去するために海面近くまで上がってきたり、深い海域でクラゲなどを捕食したりします。この縦方向の移動能力こそがマンボウの真の特徴であり、水族館で飼育が困難な理由の一つでもあります。天気の良い日に海面近くで日光浴をする姿が目撃されることもあり、この行動は体温調節や寄生虫の除去に重要な役割を果たしていると考えられています。

飼育が難しい理由と観察のポイント

マンボウの飼育が困難な理由は、ストレスに対する敏感さと特殊な生活環境のニーズにあります。マンボウは急激な環境変化や騒音に非常に敏感で、水槽の壁にぶつかったり、照明の変化だけでもストレスを感じることがあります。また、自然界では水深200メートルから1000メートルの範囲を自由に行き来するため、限られた水槽空間では本来の行動パターンを再現することが困難です。さらに、マンボウの寿命は自然界では20年以上とされていますが、飼育下では数年程度と短くなってしまうのが現実です。

水族館でマンボウを観察する際は、まず泳ぎ方の滑らかさに注目してください。健康なマンボウは背びれと臀びれを規則的に動かし、安定した姿勢を保っています。また、体表の色艶や寄生虫の有無も重要な指標です。以下の表で、健康なマンボウと注意が必要なマンボウの見分け方をまとめました。

| 観察ポイント | 健康な状態 | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 泳ぎ方 | 滑らかで規則的 | ふらつきや急激な動き |

| 体表の色 | 銀白色で光沢がある | くすんだ色や斑点 |

| 呼吸 | ゆっくりとした規則的な動き | 早い呼吸や不規則な動き |

| 食欲 | 餌に積極的に反応 | 餌への関心が低い |

マンボウは非常にデリケートな生き物ですが、水族館のスタッフは24時間体制で健康管理を行っており、水温や水質の微細な変化にも細心の注意を払っています。訪問者としては、フラッシュ撮影を避け、水槽を叩かないなどの基本的なマナーを守ることで、マンボウにとってストレスの少ない環境作りに協力することができます。

マンボウ豆知識を、あなたの生活に活かそう

マンボウの豆知識を覚えたら、今度はその知識を実際に活用してみませんか。野生のマンボウに出会える場所を知っていれば、ダイビングの計画がより具体的になりますし、マンボウの食文化について知っていれば旅行先での会話も弾むでしょう。また、子どもたちにマンボウの魅力を伝える際も、ただの雑学ではなく生き物としての素晴らしさを語れるようになります。

野生のマンボウに出会える場所と時期

野生のマンボウに出会えるダイビングスポットとして、日本では伊豆半島の神子元島や小笠原諸島が有名です。特に神子元島では5月から12月にかけてマンボウの遭遇率が高くなり、水深20〜30メートルの深海から浮上してくる姿を観察できます。マンボウは水温18〜22度を好む生き物で、この時期の伊豆の海は彼らにとって快適な環境となるのです。水族館でしか見たことのない方にとって、野生のマンボウの優雅な泳ぎは感動的な体験となるでしょう。

海外では、インドネシアのバリ島周辺やポルトガルのアゾレス諸島でもマンボウとの遭遇が期待できます。ただし、マンボウは意外にもストレスに敏感な性格で、急激な水温変化や騒音で深海へ逃げてしまうことがあります。そのため、ダイビング中は静かに行動し、適切な距離を保つことが重要です。マンボウが弱い理由として寄生虫の影響もありますが、野生下では自然な生態系の中でたくましく生きている姿を目の当たりにできるはずです。

地域ごとの食文化――調理法と味の情報

日本では古くからマンボウを食べる文化があり、特に静岡県や千葉県の漁師町では郷土料理として親しまれています。マンボウの肉は白身で淡白な味わいが特徴で、刺身や煮付け、味噌汁の具材として利用されてきました。静岡では「まんぼう汁」という郷土料理があり、マンボウの肉を味噌仕立てのスープで煮込んだ栄養価の高い料理です。その肉は良質なタンパク質を含み、地元の人々にとって貴重な食材となっています。

台湾や韓国でもマンボウを食べる習慣があり、台湾では「翻車魚」と呼ばれ、スープや炒め物として調理されます。韓国では「개복치」という名前で知られ、主に刺身として食されることが多いようです。ただし、マンボウの死因デマとして「食べると危険」という情報が流れることがありますが、実際には適切に処理された新鮮なマンボウは安全に食べることができます。これらの食文化を知っていると、旅行先での食事がより興味深いものになり、現地の人との会話も弾むでしょう。

子どもに伝えたい、生き物としての魅力

子どもたちにマンボウの魅力を伝える際は、まず彼らの驚くべき成長力について話してみてください。マンボウは生まれた時の体長がわずか2.5ミリメートルほどですが、成魚になると最大で3メートル以上に成長します。これは約1200倍もの成長率で、生き物の世界でも屈指の成長力を誇ります。また、死因ランキングや面白い死因の話は大人の間では人気ですが、子どもには生命力の強さや適応能力の高さを強調して伝える方が教育的価値があるでしょう。

マンボウのユニークな行動も子どもたちの興味を引く要素です。彼らは海面近くでジャれています。このような行動は、生き物が生きるための知恵を持っていることを教える良い例となります。水族館で実際にマンボウを見る機会があれば、その優雅な泳ぎ方や独特な体型について観察させ、なぜそのような進化をしたのかを一緒に考えてみると、子どもたちの探究心を育むことができるでしょう。

マンボウの生態を知ることで、海の生き物の多様性と環境保護の大切さについても自然に学習できます。以下の表では、マンボウ観察のポイントと教育効果をまとめています。

| 観察ポイント | 子どもへの伝え方 | 教育効果 |

|---|---|---|

| 体の形 | 「なぜ平べったいのかな?」 | 進化への興味 |

| 泳ぎ方 | 「ひらひら泳ぐ理由は?」 | 観察力の向上 |

| 大きさ | 「君と比べてどのくらい大きい?」 | 数的感覚の育成 |

| 食べ物 | 「何を食べて大きくなるの?」 | 食物連鎖の理解 |

マンボウ豆知識を正しく楽しむための最終チェック

マンボウの雑学を楽しむ上で最も重要なのは、正確な情報を見分ける力を身につけることです。インターネット上には「マンボウ死因ランキング」や「マンボウ死因 面白い」といったキーワードで検索すると、事実とデマが混在した情報が数多く存在します。特に「ちょっとした刺激で死ぬ」「ストレスに極端に弱い」といった話は、実際のマンボウの生態とは大きく異なります。正しい知識を身につけることで、友人や同僚との会話でも自信を持ってマンボウの魅力を語ることができるでしょう。

デマと事実を見分ける――信頼できる情報源の選び方

マンボウ死因デマの代表例として「太陽の光が強すぎて死ぬ」「寄生虫が取れたショックで死ぬ」といった情報がありますが、これらは科学的根拠に基づいていません。信頼できる情報源を見分けるポイントは、水族館の公式サイト、海洋生物学者による研究記事、学術論文を参照している記事を選ぶことです。特に日本各地の水族館では、実際にマンボウの飼育を行っており、その生態に関する正確な情報を発信しています。これらの施設では、マンボウが想像以上に丈夫な生き物であることが実証されています。

また、マンボウの性格についても誤解が多く存在します。実際のマンボウは好奇心旺盛で、ダイビング中に人間に近づいてくることもある社交的な面を持っています。マンボウの寿命は野生下で20年以上とされており、マンボウが弱い理由として挙げられる多くの要因は、科学的な検証を経ていない都市伝説に過ぎません。正確な情報を得るためには、複数の信頼できる情報源を比較検討することが重要です。

マンボウ雑学を会話で使うときの3つのコツ

マンボウの豆知識を会話で効果的に使うための第一のコツは、相手の興味を引く導入から始めることです。「マンボウって実は○○なんだよ」という切り出し方よりも、「深海の生き物で一番驚いたのは」といった自然な流れから話題を展開すると良いでしょう。第二のコツは、デマではなく事実に基づいた情報を選んで伝えることです。例えば、マンボウが実際には2メートルを超える大型魚であることや、英語では「Ocean Sunfish」と呼ばれる理由について話すと、相手も興味深く聞いてくれるはずです。

第三のコツは、話に具体性を持たせることです。単に「マンボウは面白い生き物」と言うのではなく、「水族館で見たマンボウがジャンプする瞬間は圧巻だった」といった具体的なエピソードを交えると、会話がより生き生きとしたものになります。また、相手が海外旅行好きなら英会話での表現方法を、動物好きなら他の海洋生物との比較を織り交ぜるなど、相手の関心に合わせて情報を選択することで、より印象に残る会話ができるでしょう。

次は実際に水族館へ――生態をリアルに観察しよう

マンボウの豆知識を学んだ次のステップは、実際に水族館でその生態を観察することです。日本国内では複数の水族館でマンボウの飼育が行われており、特に5月から12月にかけては多くの施設で元気に泳ぐ姿を見ることができます。水族館での観察では、マンボウが思っている以上に活発に泳ぎ回り、飼育員が近づいても動じない様子を確認できるでしょう。これは「ストレスに弱い」という伝説とは正反対の行動パターンです。

実際の観察で注目したいポイントは、マンボウの食事シーンと他の魚との関係性です。マンボウは主にクラゲを食べる生き物ですが、水族館では専用の餌を与えており、その食べ方は非常にダイナミックです。また、同じ水槽内の他の魚と平和的に共存している様子からも、マンボウが決して弱い生き物ではないことが理解できるはずです。水族館での解説プログラムに参加すれば、飼育員から直接マンボウの生態について詳しい情報を聞くことができ、より深い理解につながるでしょう。