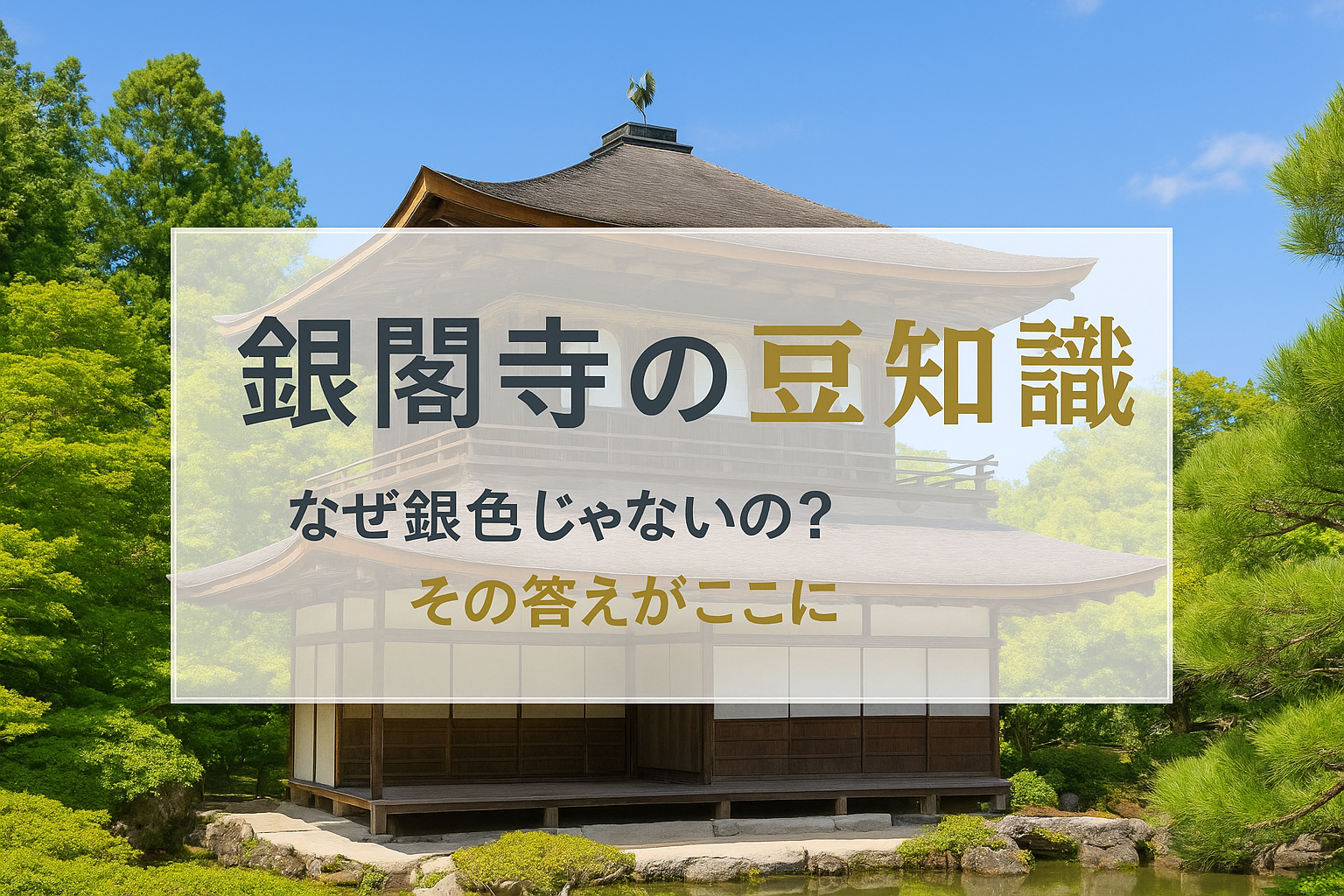

銀閣寺の豆知識を知りたいあなたへ―「なぜ銀色じゃないの?」その答え、ここにあります

京都観光や修学旅行で銀閣寺を訪れる予定のあなた、「銀閣なのに銀色じゃない」という疑問を抱いたことはありませんか?実は、この疑問こそが銀閣寺の最も興味深い豆知識の入り口なのです。正式名称は慈照寺といい、室町時代後期に足利義政によって造営されたこの寺院には、現地で話したくなる面白い話や歴史の深みが数多く隠されています。この記事では、銀閣寺の七不思議から建築の秘密、そして東山文化の中心地としての役割まで、あなたの銀閣寺観光を何倍も楽しくする豆知識をご紹介します。

修学旅行や京都観光の前に「ちょっとしたウンチク」が欲しいと思っていませんか?

銀閣寺を訪れる多くの人が最初に疑問に思うのが、「なぜ銀閣と呼ばれるのに銀色ではないのか」という点です。実は、銀閣寺には面白いクイズのような雑学がたくさん存在します。例えば、銀閣寺の正式名称である慈照寺は、足利義政の法号「慈照院」に由来しており、金閣寺の正式名称「鹿苑寺」と同様に、将軍の法号から名付けられているのです。また、銀閣寺が建設された東山の地は、応仁の乱で荒廃した京都を離れ、義政が理想の文化空間を求めて選んだ場所でした。

初めて銀閣寺を訪れた際に、ガイドさんから「銀閣寺の建物で最も高い建物は何でしょう?」というクイズを出されたことがあります。多くの人が銀閣(観音堂)と答えがちですが、実は東求堂の方が高く建てられているという驚きの事実があります。このような知識があると、境内を歩く際の見方が大きく変わり、友人や家族との会話も弾むはずです。東山文化の象徴として世界遺産にも登録されているこの寺院には、建築様式から庭園の設計まで、随所に室町時代の美意識が込められています。

「銀閣って実は銀じゃない」―その理由を知ると銀閣寺の見方が変わります

銀閣が銀色でない理由については、実は複数の説が存在します。最も有力な説は、義政が銀箔を貼る計画を立てていたものの、室町幕府の財政難と義政の死去により、計画が実現されなかったというものです。しかし、近年の研究では「黒漆の美しさこそが義政の目指した美的理想だった」という説も支持されています。金閣寺の華やかな金箔とは対照的に、銀閣の落ち着いた黒漆は、東山文化の「わび・さび」の精神を体現していると考えられているのです。

さらに興味深いのは、銀閣寺の怖い話として語り継がれる逸話です。義政は政治から離れ、この山荘で文化活動に没頭しましたが、その間も民衆は戦乱に苦しんでいました。そのため、銀閣寺には「政治を放棄した将軍への怨念が宿る」という話も存在します。ただし、これらの話は歴史的事実というよりも、後世に作られた物語的要素が強いものです。実際の銀閣寺は、茶道や花道、能楽などの日本文化の発展に大きく貢献した文化的拠点として、現在でも多くの人々に愛され続けています。

この記事で手に入る、現地で話したくなる銀閣の面白い話と歴史の深み

銀閣寺の見どころを語る上で欠かせないのが、建築技術の粋を集めた構造です。銀閣(観音堂)は二層構造になっており、一層目は心空殿、二層目は潮音閣と呼ばれています。特に注目すべきは、この建物が釘を一本も使わない伝統的な木組み技法で建てられていることです。また、東求堂は現存する最古の書院造建築として、日本建築史上極めて重要な価値を持っています。ここには四畳半の同仁斎があり、現在の茶室の原型とされる空間が今も残されています。

庭園についても、銀閣寺ならではの特徴があります。白砂を盛り上げた銀沙灘と向月台は、月の光を反射させて銀閣を美しく照らす工夫として設計されました。これらの砂盛りは江戸時代に追加されたものですが、義政が愛した月見の文化を現代に伝える重要な要素となっています。境内からは哲学の道へと続く散策路もあり、四季折々の景色を楽しむことができます。JR京都駅からバスでアクセスしやすく、写真撮影スポットとしても人気が高い銀閣寺は、相国寺の塔頭寺院として現在も禅宗の教えを伝え続けています。

以下の表で、銀閣寺の基本情報をまとめました。

| 項目 | 銀閣寺の豆知識 |

|---|---|

| 正式名称 | 慈照寺(じしょうじ) |

| 建立者 | 足利義政(室町幕府8代将軍) |

| 完成年 | 1490年頃 |

| 銀閣が銀色でない理由 | 財政難説・美的理想説など諸説あり |

| 建築様式 | 禅宗様と和様の折衷 |

| 世界遺産登録 | 1994年(古都京都の文化財の一部として) |

銀閣寺を訪れて「思ってたのと違う…」と感じる人が見落としている3つのポイント

京都の銀閣寺を訪れた観光客の中には、期待していたイメージと現実のギャップに戸惑う方が少なくありません。「銀色に輝いていると思ったのに」「金閣寺より地味だった」といった感想を耳にすることがあります。しかし、これらの感想は銀閣寺の本当の魅力を見逃しているからかもしれません。銀閣寺には正式名称が慈照寺であることや、建物だけでなく庭園の美しさにも注目すべきことなど、事前に知っておくべき豆知識があります。

金閣寺と比較して「地味」と感じてしまう―その誤解が生まれる理由

多くの観光客が銀閣寺を訪れる際、無意識のうちに金閣寺と比較してしまいます。金閣寺の舎利殿が金箔で覆われ、鏡池に映る姿が圧倒的な存在感を放つのに対し、銀閣は実際には銀箔が貼られておらず、黒い漆塗りの外観が落ち着いた印象を与えます。この違いが「地味」という第一印象につながっているのです。しかし、これは室町時代の東山文化の特徴を表しており、足利義政が追求した「わび・さび」の美学が反映されています。

銀閣寺の面白い話として、なぜ「銀閣」と呼ばれるようになったかという豆知識があります。江戸時代に金閣寺と対比して命名されたもので、当初から銀色に輝く予定だったわけではありません。初回訪問時にこの事実を知らずに行くと、確かに「思っていたのと違う」と感じますが、この歴史を知ることで銀閣寺の奥深さを理解できます。義政が目指したのは華美な装飾ではなく、自然との調和を重視した山荘としての美しさだったのです。

正式名称が「慈照寺」と知らずに行くと、境内の案内板で混乱することも

銀閣寺を訪れる際に意外と知られていない豆知識が、正式名称は「慈照寺」であることです。境内の案内板や説明文には「慈照寺」と記載されているため、事前にこの情報を知らない観光客は混乱してしまうことがあります。これは足利義政の法号「慈照院」に由来しており、相国寺の塔頭寺院として位置づけられています。修学旅行生や観光客が現地で戸惑わないよう、この基本的な知識は押さえておきたいポイントです。

慈照寺という名称には深い意味が込められており、義政が応仁の乱後に政治から離れ、東山の地で文化的な活動に専念したことを象徴しています。境内には観音堂として建てられた銀閣のほか、方丈や庭園など見どころが多数存在します。クイズ形式で友人に「銀閣寺の正式名称は?」と問いかけると、意外と答えられない人が多いのも興味深い現象です。この雑学を知っていることで、現地での理解が深まり、より充実した観光体験につながります。

庭園の美しさに気づかず建物だけ見て帰る―銀閣寺の本当の見どころを逃している

銀閣寺の真の魅力は建物だけでなく、室町時代から受け継がれる庭園の美しさにあります。特に枯山水庭園の「銀沙灘」と「向月台」は、月の光を反射させて銀閣を照らすという設計思想に基づいて造営されました。多くの観光客は銀閣の写真撮影に集中しがちですが、この庭園の精巧な設計と美的価値を見逃しているのは非常にもったいないことです。東山文化の中心として栄えた当時の美意識を現在も体感できる貴重なスポットなのです。

庭園を含めた銀閣寺全体の歴史を理解することで、なぜ世界遺産に登録されたのかという背景も見えてきます。建築と自然が調和した空間設計は、日本の美学を代表する傑作として国際的にも高く評価されています。境内の散策路を歩きながら、季節ごとに変化する景色を楽しむことも銀閣寺ならではの体験です。JR京都駅からバスでアクセスし、哲学の道周辺の散策と合わせて訪問すると、東山エリア全体の文化的価値をより深く理解できるでしょう。

| 見落としがちなポイント | 実際の魅力 | 楽しみ方のコツ |

|---|---|---|

| 銀閣の外観が地味 | わび・さびの美学を体現 | 金閣寺との違いを理解して鑑賞 |

| 慈照寺という正式名称 | 足利義政の法号に由来 | 歴史背景を知ってから訪問 |

| 庭園を素通りしてしまう | 月光を活かした設計思想 | 建物と庭園をセットで観賞 |

なぜ銀閣は「銀色じゃない」のか?―室町幕府と足利義政の時代背景から読み解く

「銀閣寺なのに、なぜ銀色じゃないの?」という疑問は、多くの観光客が抱く素朴な謎です。実は、この謎の背景には室町幕府の財政事情や足利義政の美意識、さらには応仁の乱という戦乱の時代が深く関わっています。銀閣寺の正式名称である慈照寺の歴史を紐解くと、単に「銀箔を貼らなかった」という表面的な理由だけでなく、東山文化が生み出した独特の美学や、当時の政治情勢まで見えてきます。

応仁の乱後の財政難―銀箔を貼る計画が実現しなかった歴史的経緯

銀閣寺が銀色でない最も直接的な理由は、室町幕府の深刻な財政難にありました。足利義政が東山山荘(後の銀閣寺)の造営を始めたのは1482年頃ですが、この時期は応仁の乱(1467-1477年)の戦後復興期にあたり、幕府の財政は極度に悪化していました。当初の計画では、祖父である足利義満が建てた金閣寺の舎利殿に対抗して、銀箔を貼った銀色の観音堂を建設する構想があったとされています。しかし、10年以上続いた戦乱により京都は荒廃し、将軍家の経済基盤も大きく損なわれていたのが現実でした。

さらに興味深いのは、義政自身が1490年に亡くなった際も、銀閣の完成を見ることはできなかったという事実です。建築工事は息子の足利義尚の代まで続きましたが、結局銀箔を貼る余裕はありませんでした。室町時代後期の政治的混乱と経済的困窮が、現在私たちが見る「銀色でない銀閣」という不思議な状況を生み出したのです。この歴史的経緯を知ると、銀閣寺雑学としても面白く、当時の時代背景まで理解できる貴重な豆知識となります。

東山文化が目指した「わび・さび」の美意識―派手さより精神性を重んじた義政の価値観

しかし、単純に「お金がなかったから銀箔を貼れなかった」という理由だけでは、銀閣の魅力を十分に説明できません。足利義政が追求した東山文化には、金閣寺に代表される北山文化とは異なる、より内省的で精神的な美意識がありました。茶道や花道、水墨画といった日本独自の文化が花開いたこの時代、義政は華やかさよりも静寂さ、豪華さよりも簡素さに価値を見出していたのです。銀閣の黒光りする木材の美しさや、計算し尽くされた庭園との調和は、まさにこの「わび・さび」の精神を体現しています。

実際に、東山文化の中心となった銀閣寺では、月見台や銀沙灘(ぎんしゃだん)といった独特の庭園要素が重視されました。これらは金閣寺の鏡池のような華麗さとは対照的に、月光や自然光の微細な変化を楽しむという、極めて繊細な美的感覚に基づいています。義政の価値観は、表面的な装飾よりも、建築と自然が織りなす総合的な美を追求することにありました。この考え方こそが、結果的に銀箔のない銀閣を「完成形」として受け入れる土壌を作ったのです。

銀閣を訪れたとき感じた「静けさの美」―華やかさとは違う魅力に気づいた瞬間

秋の夕方に初めて銀閣寺を訪れたときのことです。哲学の道を歩いて境内に入ると、期待していた「銀色に輝く建物」ではなく、落ち着いた黒い木造建築が目に飛び込んできました。正直なところ、最初は少し拍子抜けしたのを覚えています。しかし、観音堂の前に立ち、夕日に照らされた建物を眺めているうちに、その静謐な美しさに心を奪われました。金閣寺の圧倒的な華やかさとは全く異なる、内に秘めた品格のようなものを感じたのです。

特に印象的だったのは、二階から見下ろす庭園の景色でした。白砂で作られた銀沙灘と向月台が、夕暮れの光の中で静かに浮かび上がり、まさに東山文化が目指した「侘び寂び」の世界を体現していました。この瞬間、銀閣寺の真の魅力が「銀色でないこと」にあるのだと理解しました。もし本当に銀箔が貼られていたら、この繊細で内省的な美しさは失われていたかもしれません。銀閣寺の見どころは、まさにこの「完成された未完成」の美学にあり、それこそが500年以上にわたって多くの人々を魅了し続ける理由なのです。

銀閣寺の豆知識を120%楽しむために押さえておきたい5つの基本

銀閣寺を訪れる前に知っておくと、現地での体験が格段に充実する基本的な豆知識をご紹介します。正式名称は慈照寺で、室町時代の東山文化を象徴する建築として、世界遺産にも登録されている貴重な寺院です。観音堂の独特な二層構造、月を愛でるために造営された白砂の庭園、そして相国寺の塔頭寺院としての位置づけなど、これらの面白い話を知っていれば、修学旅行や家族旅行での会話がより楽しくなるでしょう。

観音堂(銀閣)の二層構造―一階と二階で異なる建築様式の見分け方

銀閣寺で最も有名な観音堂は、一階と二階で全く異なる建築様式を採用した珍しい二層構造の建物です。一階部分は「心空殿」と呼ばれ、書院造という住宅建築の様式で造られており、足利義政が実際に生活空間として使用していました。一方、二階部分は「潮音閣」という名前で、禅宗様(唐様)という中国風の建築様式を取り入れています。この違いは外観からも確認でき、一階の水平線を強調した落ち着いた造りと、二階の垂直性を重視した力強い造りのコントラストが見どころとなっています。

以前銀閣寺を訪れた際、ガイドの方から「金閣寺の舎利殿も二層構造ですが、銀閣寺ほど建築様式の違いが明確ではない」という興味深い話を聞きました。実際に観音堂を間近で観察すると、一階の柱の太さや窓の形状、二階の軒の反り具合など、細部に至るまで異なる建築思想が表現されていることが分かります。この建築の雑学を知っていれば、銀閣寺の七不思議の一つとして話のネタにもなり、同行者との会話も盛り上がることでしょう。

向月台と銀沙灘―月を愛でるために造営された白砂の造形美とその意味

銀閣寺の庭園で特に印象的なのが、向月台と銀沙灘という二つの白砂による造形です。向月台は高さ約1.8メートルの円錐形に盛り上げられた白砂の山で、その名前が示すように月に向かって造られたとされています。一方、銀沙灘は波のような模様を描いた平らな白砂の庭で、月光を反射させて建物内を照らす役割を果たしていました。これらの造形は応仁の乱後の荒廃した京都で、足利義政が理想とした静寂な美の世界を表現したものです。

この白砂の庭園には面白い話があり、実は江戸時代以降に現在の形に整備されたという説が有力です。室町時代の義政の時代には、現在のような幾何学的な造形ではなく、もっと自然な庭園だったとされています。しかし、月を愛でるという東山文化の精神性は確実に受け継がれており、特に秋の夜には月光が白砂に反射して幻想的な景色を作り出します。この銀閣寺の豆知識は、クイズ形式で友人に出題しても盛り上がる話題の一つで、日本の庭園美学の奥深さを感じさせる興味深いエピソードです。

世界遺産「古都京都の文化財」の一部―相国寺の塔頭寺院としての正式な位置づけ

銀閣寺は1994年に世界遺産「古都京都の文化財」の構成要素として登録されましたが、実は相国寺の塔頭寺院という正式な位置づけがあります。相国寺は京都御所の北に位置する臨済宗相国寺派の大本山で、金閣寺(鹿苑寺)と銀閣寺(慈照寺)の両方がその塔頭寺院として管理されています。この関係性は、足利将軍家と禅宗の深いつながりを物語っており、室町時代の政治と宗教の融合を示す重要な歴史的背景となっています。

世界遺産としての価値は、単独の建築物ではなく古都京都全体の文化的景観の一部として認められている点にあります。銀閣寺周辺には哲学の道や浄土寺など、東山の文化的スポットが点在しており、これらが一体となって京都の歴史的な街並みを形成しています。JR京都駅から徒歩とバスを乗り継いでアクセスする道中でも、京都の寺院群の配置や境内の景色から、都市全体が一つの文化遺産であることを実感できるでしょう。

タイプ別で変わる!銀閣寺の楽しみ方―歴史派・建築派・自然派のための鑑賞ポイント

銀閣寺(正式名称:慈照寺)の魅力は、訪れる人の興味によって全く違った表情を見せることです。歴史好きなら足利義政の政治的背景から読み解く東山文化の奥深さに、建築ファンなら室町時代の技術が結集された舎利殿の構造美に、そして庭園愛好家なら四季を通じて変化する池泉回遊式庭園の景色に心を奪われるでしょう。それぞれの視点から銀閣寺を見ることで、修学旅行や京都観光での会話がより豊かになり、同行者に披露できる銀閣寺 豆知識も自然と身につきます。

歴史好きなら注目すべき「東山山荘」から寺院への変遷―将軍の隠居所が持つ意味

銀閣寺の歴史を語る上で欠かせないのが、この場所が元々「東山山荘」という足利義政の隠居所だったという事実です。1482年に造営が始まったこの山荘は、応仁の乱で荒廃した京都から逃れるように建てられた将軍の私的空間でした。義政が政治の表舞台から身を引いた後の隠遁生活の場として設計されたため、金閣とは対照的に華美さよりも精神性を重視した造りになっています。実は銀閣寺 面白い話として、義政の死後に遺言によって寺院に改められたため、現在の「慈照寺」という名前は義政の法号「慈照院」に由来しているのです。

この変遷過程で生まれたのが、銀閣寺 雑学としても人気の高い「なぜ銀箔が貼られなかったのか」という謎です。一般的には財政難説が有力ですが、実際には義政が目指していた「侘び寂び」の美学が関係していると考えられています。室町幕府の将軍でありながら、政治的混乱の中で内省的な文化を育んだ義政の心境が、銀閣という建物に込められているのです。歴史派の方なら、この背景を知ることで銀閣寺の見どころがより深く理解できるでしょう。

建築マニアが見逃せない舎利殿の様式美―金閣との構造比較で分かる室町時代の技術

建築の観点から銀閣寺を見ると、舎利殿(銀閣)の構造は室町時代の建築技術の集大成といえます。2層構造の建物は、1階が「心空殿」と呼ばれる住宅風の造り、2階が「潮音閣」という仏堂形式になっており、この異なる様式の組み合わせが絶妙なバランスを生み出しています。金閣寺の舎利殿と比較すると、金閣が3層で各階の様式が明確に分かれているのに対し、銀閣は2層でより一体感のある設計になっているのが特徴です。特に注目すべきは、屋根の勾配や軒の出具合で、これらは雪の重みや風雨から建物を守る実用性と美しさを両立させた室町時代の技術の証明でもあります。

さらに建築マニアなら見逃せないのが、舎利殿周辺の配置計画です。建物は庭園の鏡池を意識して配置されており、どの角度から見ても美しいシルエットが楽しめるよう計算されています。銀閣寺 七不思議の一つとしても語られる「どこから見ても美しい銀閣」は、実は緻密な建築計画の結果なのです。また、月見台との位置関係も絶妙で、月の光が鏡池に反射して舎利殿を照らす様子は、義政が意図した「月の美学」を体現しています。これらの建築的工夫を知ることで、銀閣寺の境内散策がより興味深いものになるでしょう。

庭園ファン必見の池泉回遊式庭園―鏡池を中心とした四季折々の景色の楽しみ方

銀閣寺の庭園は、池泉回遊式という日本庭園の代表的な様式で造られており、中心となる鏡池を囲むように散策路が配置されています。この庭園の最大の魅力は、歩く位置や季節によって全く異なる景色が楽しめることです。春には桜と新緑、夏には深い緑陰、秋には紅葉、冬には雪化粧と、四季それぞれに美しい表情を見せてくれます。特に鏡池に映る銀閣の姿は、時間帯や天候によって様々に変化し、写真撮影スポットとしても人気が高い場所です。庭園内の石組みや植栽配置も、東山の自然地形を活かした巧妙な設計になっており、人工的でありながら自然との調和を感じられる空間となっています。

庭園散策でぜひ注目したいのが、高台から見下ろす京都市街の景色です。銀閣寺の境内は東山の斜面を利用して造られているため、庭園の上部からは京都の街並みを一望できます。この眺望も義政が意図した庭園設計の一部で、「借景」という日本庭園の技法を用いて遠くの山々まで庭園の一部として取り込んでいるのです。また、庭園内には茶室跡や観音堂なども点在しており、それぞれが庭園全体の景観に溶け込むよう配置されています。銀閣寺 豆知識 面白い話として、この庭園は世界遺産登録の際にも高く評価された文化的価値を持つ空間でもあるのです。

以下の表で、タイプ別の銀閣寺鑑賞ポイントと具体的な見どころを整理しました。

| 鑑賞タイプ | 主な注目ポイント | 具体的な見どころ | おすすめ時期・時間 |

|---|---|---|---|

| 歴史派 | 東山山荘から寺院への変遷 | 足利義政の隠居所跡、慈照院の由来 | 通年・午前中 |

| 建築派 | 舎利殿の2層構造と様式美 | 心空殿と潮音閣、金閣との比較 | 通年・日中 |

| 自然派 | 池泉回遊式庭園と四季の変化 | 鏡池の反射、借景技法、高台からの眺望 | 春秋・早朝夕方 |

銀閣の豆知識を味方に―京都観光で一目置かれる準備は整いました

銀閣寺を訪れる前に知っておきたい豆知識を身につければ、修学旅行や京都観光での会話が一気に盛り上がります。正式名称は慈照寺という寺院で、室町幕府8代将軍足利義政が造営した山荘が起源となっています。なぜ「銀閣」と呼ばれるのに銀色ではないのか、どんな歴史的背景があるのかを知っていると、同行者から一目置かれる存在になれるでしょう。これらの雑学を持って現地を訪れれば、単なる写真撮影では味わえない深い日本文化との出会いが待っています。

「銀閣はなぜ銀色じゃないのか」に答えられるだけで会話が弾む瞬間

銀閣寺の最も面白い話として挙げられるのが、銀閣に銀箔が一切貼られていないという事実です。金閣寺の舎利殿が金箔で輝いているのとは対照的に、銀閣は黒い漆塗りの落ち着いた外観を保っています。これは義政の美意識を反映した東山文化の象徴とされ、華美よりも侘寂を重視した室町時代後期の価値観を表現しているのです。修学旅行で訪れた際、この豆知識を友人に話したところ「なるほど!」と驚かれ、その後の庭園散策でも歴史について活発な議論が生まれました。

さらに興味深いのは、銀閣寺の七不思議と呼ばれる面白いエピソードの数々です。観音堂(銀閣)の屋根に鳳凰がいないこと、月台と呼ばれる砂盛りが月の光を反射して銀閣を照らす仕組みになっていることなど、建築に込められた工夫は現代の私たちにも新鮮な驚きを与えます。これらの雑学をクイズ形式で披露すれば、年齢を問わず誰もが楽しめる会話のきっかけになるはずです。応仁の乱後の混乱期に完成したこの建物が、いかに日本文化の粋を集めた傑作かが理解できるでしょう。

訪問前にチェック―アクセス(JR京都駅からバスで約30分)と周辺スポット(哲学の道)の確認

銀閣寺へのアクセスは、JR京都駅から市バス100号系統に乗車し「銀閣寺道」で下車、そこから徒歩約10分という経路が最も一般的です。所要時間は約30分程度を見込んでおけば安心でしょう。バス停から銀閣寺までの参道には土産物店や甘味処が軒を連ね、歩いているだけでも京都らしい風情を楽しめます。特に桜や紅葉の季節は混雑するため、開門時間の8時30分に合わせて早めに出発することをお勧めします。

銀閣寺と合わせて訪れたいのが、すぐ近くを通る哲学の道です。この散策路は銀閣寺から南禅寺まで続く約2キロメートルの石畳の道で、疏水沿いの美しい景色を楽しみながら歩くことができます。周辺には浄土寺や相国寺の塔頭なども点在し、東山エリアの寺院巡りを効率的に行えるスポットとして人気です。世界遺産に登録された銀閣寺の見どころを十分に堪能した後は、この哲学の道を歩いて京都の奥深い魅力を味わってみてください。

豆知識を持って現地へ―写真を撮るだけでは味わえない、深い日本文化との出会いが待っています

銀閣寺の真の魅力は、その歴史的背景と建築様式を理解してこそ味わえるものです。義政が理想とした東山文化は、茶道や華道、能楽などの日本文化の基礎を築いた重要な文化運動でした。境内の方丈から眺める庭園は、枯山水と池泉回遊式が巧みに組み合わされ、四季折々の表情を見せてくれます。特に鏡池に映る銀閣の姿は、まさに日本美の極致と呼ぶにふさわしい光景です。これらの見どころを単なる撮影スポットとしてではなく、文化的な意味を理解して鑑賞することで、より深い感動を得られるでしょう。

現地を訪れる際は、怖い話や不思議な伝説にも耳を傾けてみてください。銀閣寺には夜中に銀閣が光って見えるという言い伝えや、月明かりの夜に義政の亡霊が現れるという話も残されています。これらの逸話は決して恐ろしいものではなく、長い歴史を持つ寺院ならではの神秘的な雰囲気を演出する要素として親しまれています。豆知識を携えて訪れることで、ただの観光地ではない、生きた歴史と文化の宝庫としての銀閣寺を体感できるはずです。